Mutwille und Überlebenswille

Mit "Bamako" (2006) warf der 1961 in Mauretanien geborene und in Mali aufgewachsene Regisseur Abderrahmane Sissako einen scharfen Blick auf das Gebaren der Weltbank, jetzt geht es um den Islamismus – in einem Film, der in der Oasenstadt Timbuktu in Mali spielt, doch leider auch für viele andere Orte stehen könnte

Gazellen werden gehetzt. Und die sonst so allgegenwärtigen Kamele haben sich, scheint es, aus Mali fortgestohlen: Erst kurz vor Schluss sind sie einmal zu sehen, und ihr Geblöke klingt wie Totenklagen. Als Transportmittel präsent dagegen sind die inzwischen in Kriegsgebieten wohl unvermeidlichen – hier mit schwarzen Islamistenfahnen dekorierten – Toyota-Pick-ups. Und Motorräder, mit denen die Männer durch die schmalen, fast menschenleeren Altstadtgassen patrouillieren und per Megafon ihre Verbote brüllen.

Szenenwechsel in eine ganz andere Landschaft: Ein Fischer mit Piroge, der im milden Morgenlicht Netze und Reusen einholt. Ein Junge, der mit einer kleinen Schar Rinder am Fluss vorbeizieht. Und ein Beduinenzelt in den Dünen, wo eine kleine Familie auf Kissen und Teppichen beim Tee plaudert. Kidane und seiner Frau Satima (Toulou Kiki) gehören acht Rinder und zusätzlich ein kleiner Stall voller Ziegen. Die beiden sind mit ihrer Tochter Toya und dem von ihnen aufgenommenen Hirtenjungen Issan allein an diesem prächtig gelegenen Ort bei Timbuktu zurückgeblieben, sämtliche Nachbarn sind geflohen vor den Islamisten, die in der nahen Stadt gerade ihr scharfes Regiment oktroyieren.

Während diese dort verkünden, dass Fußball und Rauchen ab sofort verboten sind und Frauen, wenn überhaupt, nur noch mit Strümpfen und Handschuhen die Straße betreten dürfen, führen die Tuareg nach außen ihr normales Leben weiter. Nur Satima sorgt sich, weil ausgerechnet in der Abwesenheit ihres Ehemannes regelmäßig eine Streife der Islamisten vorbeischaut. Dann gibt es einen tragischen Unfall, der die Familie plötzlich in den Fokus der Besatzer bringt und ihren Zusammenhalt auf die Probe stellt.

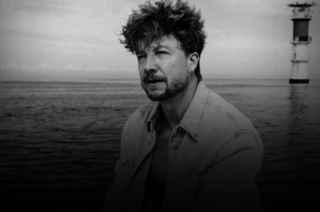

Parallel verschärfen sich die Lebensbedingungen in Timbuktu selbst, wo junge Leute für häusliches Musizieren vor den Kadi geschleppt werden und – Sissako zeigt das wie nebenbei – ein anderes Paar gesteinigt wird. Und auch sonst gilt sein Augenmerk den Menschen, die sich dem bigotten Treiben widersetzen: sei es aus religiöser Überzeugung wie bei dem eingesessenen Imam, der die islamistischen Eindringlinge zum Respekt vor Gott anhält; aus trotzigem Freiheitswillen wie bei der jungen Fischhändlerin, die sich weigert, nach dem Schleier auch noch Handschuhe überzuziehen; oder aus der Verzweiflung einer Mutter, die versucht, ihre Tochter aus der dreist erpressten Ehe mit einem der Okkupanten zu retten. Sissako erzählt all das in einer polyzentrisch gewebten, doch dadurch nicht weniger eindringlichen Dramaturgie und mit einem Personal, das deutlich charakterisiert ist, ohne je plakativ zu werden. So sind seine Islamisten keine herumbrüllenden Karikaturen, sondern durchaus ambivalente Charaktere, die mit ihren – nach den eigenen Geboten – unerlaubten Schwächen für Messi und Zidane, Zigaretten und Sex auch komische Seiten besitzen. Von seinen Helden faszinieren besonders die starken widerständigen Frauenfiguren, allen voran die von Toulou Kiki mit großer Präsenz gespielte Satima.

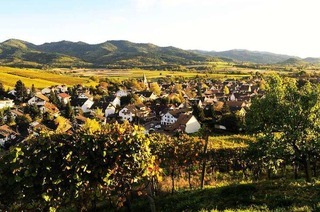

Die mythenumwebte Oasen- und Handelsstadt Timbuktu ist seit 2012 auch Sinnbild für die mutwillige Zerstörung alter islamischer und vorislamischer Kulturschätze durch fanatische Fundamentalisten. Darauf spielt Sissako in einer kurzen Szene seiner Introduktion an, wo spitzbrüstige Statuetten im Kugelfeuer der puritanischen Islamisten zerbersten. Im Folgenden richtet er sein Augenmerk auf den Überlebenswillen der Menschen selbst in einer multikulturell geprägten Gesellschaft, die so arm ist, dass Fischer und Hirten um die kargen Ressourcen konkurrieren. Dabei packen der Regisseur und sein Kameramann Sofian el Fani die schrecklichen Ereignisse um die islamistische Eroberung in oft geradezu elegisch schöne und doch messerscharf präzise Bilder.

– "Timbuktu" von Abderrahmane Sissako läuft in Freiburg und Basel. (Ab 12 Jahren) von Silvia Hallensleben

Gazellen werden gehetzt. Und die sonst so allgegenwärtigen Kamele haben sich, scheint es, aus Mali fortgestohlen: Erst kurz vor Schluss sind sie einmal zu sehen, und ihr Geblöke klingt wie Totenklagen. Als Transportmittel präsent dagegen sind die inzwischen in Kriegsgebieten wohl unvermeidlichen – hier mit schwarzen Islamistenfahnen dekorierten – Toyota-Pick-ups. Und Motorräder, mit denen die Männer durch die schmalen, fast menschenleeren Altstadtgassen patrouillieren und per Megafon ihre Verbote brüllen.

Szenenwechsel in eine ganz andere Landschaft: Ein Fischer mit Piroge, der im milden Morgenlicht Netze und Reusen einholt. Ein Junge, der mit einer kleinen Schar Rinder am Fluss vorbeizieht. Und ein Beduinenzelt in den Dünen, wo eine kleine Familie auf Kissen und Teppichen beim Tee plaudert. Kidane und seiner Frau Satima (Toulou Kiki) gehören acht Rinder und zusätzlich ein kleiner Stall voller Ziegen. Die beiden sind mit ihrer Tochter Toya und dem von ihnen aufgenommenen Hirtenjungen Issan allein an diesem prächtig gelegenen Ort bei Timbuktu zurückgeblieben, sämtliche Nachbarn sind geflohen vor den Islamisten, die in der nahen Stadt gerade ihr scharfes Regiment oktroyieren.

Während diese dort verkünden, dass Fußball und Rauchen ab sofort verboten sind und Frauen, wenn überhaupt, nur noch mit Strümpfen und Handschuhen die Straße betreten dürfen, führen die Tuareg nach außen ihr normales Leben weiter. Nur Satima sorgt sich, weil ausgerechnet in der Abwesenheit ihres Ehemannes regelmäßig eine Streife der Islamisten vorbeischaut. Dann gibt es einen tragischen Unfall, der die Familie plötzlich in den Fokus der Besatzer bringt und ihren Zusammenhalt auf die Probe stellt.

Die Bilder sind elegisch schön und messerscharf präzise

Parallel verschärfen sich die Lebensbedingungen in Timbuktu selbst, wo junge Leute für häusliches Musizieren vor den Kadi geschleppt werden und – Sissako zeigt das wie nebenbei – ein anderes Paar gesteinigt wird. Und auch sonst gilt sein Augenmerk den Menschen, die sich dem bigotten Treiben widersetzen: sei es aus religiöser Überzeugung wie bei dem eingesessenen Imam, der die islamistischen Eindringlinge zum Respekt vor Gott anhält; aus trotzigem Freiheitswillen wie bei der jungen Fischhändlerin, die sich weigert, nach dem Schleier auch noch Handschuhe überzuziehen; oder aus der Verzweiflung einer Mutter, die versucht, ihre Tochter aus der dreist erpressten Ehe mit einem der Okkupanten zu retten. Sissako erzählt all das in einer polyzentrisch gewebten, doch dadurch nicht weniger eindringlichen Dramaturgie und mit einem Personal, das deutlich charakterisiert ist, ohne je plakativ zu werden. So sind seine Islamisten keine herumbrüllenden Karikaturen, sondern durchaus ambivalente Charaktere, die mit ihren – nach den eigenen Geboten – unerlaubten Schwächen für Messi und Zidane, Zigaretten und Sex auch komische Seiten besitzen. Von seinen Helden faszinieren besonders die starken widerständigen Frauenfiguren, allen voran die von Toulou Kiki mit großer Präsenz gespielte Satima.

Die mythenumwebte Oasen- und Handelsstadt Timbuktu ist seit 2012 auch Sinnbild für die mutwillige Zerstörung alter islamischer und vorislamischer Kulturschätze durch fanatische Fundamentalisten. Darauf spielt Sissako in einer kurzen Szene seiner Introduktion an, wo spitzbrüstige Statuetten im Kugelfeuer der puritanischen Islamisten zerbersten. Im Folgenden richtet er sein Augenmerk auf den Überlebenswillen der Menschen selbst in einer multikulturell geprägten Gesellschaft, die so arm ist, dass Fischer und Hirten um die kargen Ressourcen konkurrieren. Dabei packen der Regisseur und sein Kameramann Sofian el Fani die schrecklichen Ereignisse um die islamistische Eroberung in oft geradezu elegisch schöne und doch messerscharf präzise Bilder.

– "Timbuktu" von Abderrahmane Sissako läuft in Freiburg und Basel. (Ab 12 Jahren) von Silvia Hallensleben

am

Do, 11. Dezember 2014